Et si, demain, la vidéo la plus virale sur votre destination montrait un internaute qui n’a jamais mis les pieds sur votre territoire mais s’y met pourtant en scène ?

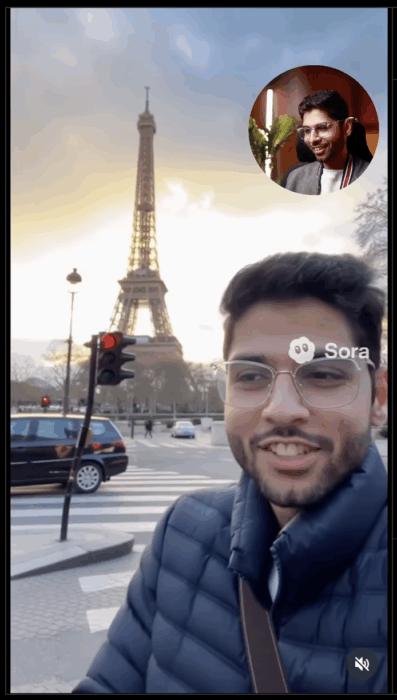

C’est le type de scénario que Sora 2 rend techniquement possible. Pour rappel : Sora, l’app d’OpenAI, permet de générer des vidéos très réalistes à partir de texte, dans un feed façon TikTok. Avec Sora 2, une fonction centrale fait le lien entre réel et virtuel : les cameos, qui permettent d’injecter sa propre apparence et sa voix dans n’importe quelle scène, après une courte capture vidéo et audio pour vérifier son identité.

Alors que l’app est en cours de déploiement, des ONG appellent déjà OpenAI à la retirer au nom des risques de deepfakes et de harcèlement numérique. Nous n’avons pas affaire à un simple gadget de montage vidéo, mais à une plateforme qui industrialise la frontière floue entre vrai et faux, avec des humains bien réels au milieu.

Dans le tourisme, on aime se raconter comme le secteur de l’hospitalité, du lien humain, de la mise en récit sincère des territoires. Dans les faits, on sélectionne déjà les meilleures lumières et les angles flatteurs pour nos contenus. Avec Sora 2 et les caméos, on franchit une marche : on ne se contente plus d’enjoliver, on peut fabriquer des scènes qui n’ont jamais existé, avec des vrais personnes dedans. Tant que tout ça est fait en transparence, admettons. Mais il ne faudra pas longtemps pour que mésinformation et désinformation inondent des réseaux sociaux qui n’avaient pas besoin de ça.

Puisque nous allons devoir faire avec, essayons d’identifier les usages à venir et leurs conséquences pour les créateur·rice·s de contenus, les OGD et les voyageur·se·s.

Créateurs de contenus : partir partout… sans partir nulle part

Les premiers à jouer avec Sora 2, ce sont les créateurs et créatrices qui ont déjà un réflexe vidéo : influenceurs, vidéastes, agences.

Avec les caméos, ils peuvent se mettre en scène dans tous ces décors. Une courte vidéo pour capturer visage et voix, et leur avatar réutilisable devient le personnage principal de “mes 10 destinations de rêve”, sans billet d’avion ni tournage sur place.

Mais le modèle d’IA ne crée pas des lieux, il fabrique des moyennes stylisées de ce qu’il a déjà vu. Une “ville européenne pittoresque” finit par ressembler à toutes les autres. Même chose pour les villages de montagne, les criques méditerranéennes, les cafés “instagrammables”. Un point de plus pour la standardisation.

Le risque, c’est que ces contenus saturent les fils des visiteurs, des habitants, des pros… et deviennent le référentiel visuel, avant même que les destinations elles-mêmes aient décidé ce qu’elles voulaient en faire.

Et pendant ce temps-là, que deviennent les créateurs “terrain” ? Leur travail sera plus lent et plus couteux. La tentation sera grande d’orienter les budgets vers des créateurs de contenus 100% IA. Mais le signal envoyé ne serait pas bon.

OGD : la tentation de la destination idéale

Côté OGD, j’imagine deux types de réactions : l’excitation (“on va pouvoir faire des vidéos de dingue sans budget tournage”) et le réflexe de défense (“chez nous, jamais, on est dans le vrai”). La réalité sera sûrement entre les deux.

Certains acteurs évoquent déjà Sora et consorts comme un outil pour préparer des campagnes, illustrer des ambiances, simuler des saisons. Pourquoi pas.

Là où ça se corse, c’est quand on touche au réel sensible : enneigement, météo, fréquentation. La tentation sera grande, pour une station de ski qui subit une mauvaise saison, de “revenir” à un hiver plus généreux en neige dans sa communication parce que “c’est l’image de la montagne qu’attendent les clientèles”.

En face, des utilisateurs malveillants pourraient faire l’inverse : générer des vidéos de pistes fermées, d’avalanches imaginaires ou de villages désertés pour décrédibiliser ou simplement faire des vues. Et l’internaute au milieu n’aura plus aucun repère pour démêler qui manipule quoi.

On en revient à une question assez simple, mais urgente : est-ce qu’on accepte d’utiliser des vidéos IA pour représenter des conditions réelles dans nos contenus ? Si la réponse est non, il faut l’écrire noir sur blanc.

Visiteurs : de l’inspiration à la confusion

Les voyageurs, eux, sont déjà plongés dans un bain d’images sur les réseaux sociaux. De premières études sur la vidéo IA en tourisme affirment que ces contenus influencent les intentions de voyage, même quand les personnes savent qu’ils sont générés par IA.

L’IA devient un moodboard géant : “Montre-moi à quoi ressemble un automne doux dans telle région”, “Imagine un week-end en famille dans telle ville”. Le souci, c’est quand le moodboard se fait passer pour un reportage. Une vidéo IA peut inventer tout un tas de choses inexistantes … et alimenter des frustrations bien réelles une fois sur place.

Ces vidéos générées vont s’inviter à toutes les étapes du parcours : d’abord comme source d’inspiration mais aussi à n’en pas douter comme sources d’informations… Et là, ça risque de nous faire un peu de boulot en modération digitale et accueil sur le territoire, voir en gestion de crise dans le pire des cas.

Quelle posture adopter ?

Il serait un peu candide d’imaginer un mouvement “refusons l’IA vidéo” : la dynamique est déjà enclenchée. Par contre, je pense que nous avons intérêt à définir dès à présent des garde-fous, à décider avant d’ouvrir le compte Sora de la destination.

Première brique : une mini-charte IA vidéo maison. Avec trois éléments clairs :

- Ce qu’on s’autorise (prototypage, illustration, pédagogie…).

- Ce qu’on s’interdit (conditions réelles, équipements inexistants, personnes non consentantes…).

- Comment on signale les contenus générés (mention explicite, explication sur le site, etc.).

Deuxième brique : des lignes rouges et vertes partagées avec les partenaires. Il peut être intéressant d’ouvrir le débat avec les acteurs du territoire et de définir une position commune sur le sujet.

Troisième brique : un minimum de veille et de preuves du réel.

Pas besoin d’une tour de contrôle, mais au moins :

- élargir la veille réputationnelle de la destination aux contenus générés par IA;

- documenter quelques indicateurs solides sur les sujets sensibles (enneigement, fréquentation, impacts environnementaux) pour pouvoir opposer autre chose qu’une story “bisounours” en cas de crise.

Plus on utilise l’IA pour raconter, plus on a besoin de données, de témoins, de preuves pour crédibiliser ce qu’on dit. C’est le paradoxe de cette vague : elle rend la preuve visuelle suspecte, donc elle nous oblige à muscler tout le reste.

Au fond, la question n’est pas “va-t-on utiliser Sora 2 dans le tourisme ?”. La réponse est oui, c’est déjà commencé, avec ou sans nous. La vraie question, c’est : quelle part de réel voulons-nous protéger dans nos récits ?

Est-ce qu’on assume de dire : “Ici, on utilise l’IA, mais pas pour vous mentir sur la météo, sur la fréquentation, la qualité des prestations, sur l’état des milieux, sur nos limites” ?

Est-ce qu’on se donne le temps, dans nos équipes, d’avoir cette discussion avant d’installer le prochain jouet vidéo ?

Enfin, il est essentiel de le rappeler, la génération de contenus vidéos par IA pose de sérieuses questions environnementales. L’opacité des principaux acteurs sur le sujet n’aide pas à mesurer les impacts, mais gardons à l’esprit que ces outils sont d’immenses consommateurs de ressources et émetteurs de CO2. Raison de plus pour s’interroger sur la place qu’on leur donne dans nos stratégies.